子どもたちの心に火をつける

小学校2年生で学習する「かけ算」「九九」は今後算数を学習していく上で必須の計算スキルです。それは、全国の先生方や保護者の方もきっと同じように考えていることだと思います。

「かけ算」「九九」を教えるにあたり指導する側の大切なマインドは「子どもたちの心に火をつける」ということです。これは、「かけ算」「九九」に限ったことではありません。どうしても「教えよう教えよう」とするあまりに、知らないうちに子どもたちの意欲を削いでしまっているケースもあります。

当然、算数の学習では教えることが必要な場面はあります。しかし、「かけ算」「九九」を習得することに限って言えば「心に火をつける」ことを大切にして学習を進めてほしいと考えています。

子どもたちの心に火をつけてしまえば、あとは勝手に進んでいきます。では、どのように火をつければよいのでしょうか。今回は私が行ってきた実践の中で、最も手応えがあり、保護者の方にも大好評だった方法をご紹介します!

実際にクラス全員が九九を暗唱できました!

そもそもスタート地点が違う

「かけ算」「九九」に限らず多くの算数の学習では単元が始まった段階で子どもたちのスタート地点が違います。

- すでに、かけ算、九九をマスターしている子

- 九九の半分ぐらいはわかる子

- 全く分からない子

- たし算、ひき算の計算も苦手な子

スタート地点が違えば、やるべきことも変わります。クロールで泳げるのに、顔を水につける練習はしませんよね?

目指すところは、スタート地点が違う子どもたち全員の心に火をつけるということです。

つまり、出来ない子を出来るようにする。出来る子は更にその上を目指すということです。

まずはココ!

単元の導入から数時間は、しっかりと「かけ算」の仕組みについて教えることが大切です。

この際、大切なのことは「具体物」「図」「絵」と「式」「言葉」との関連を図りながら学習を進めるということです。

「2×3=6を図を使って表現してごらん」

「3×2=6をおはじきを使って表現してごらん」

「2×3と3×2の違いを文章で説明してごらん」

このように、様々な角度からかけ算を見ていくことで理解が深まると考えています。

その中で「2の段は2をずっと足していってる!」「2ずつ増えている!」「かけ算って便利だなぁ」という子どもたちの「発見」や「心の声」を大切にしていってください。

指導者が「教える」のではなく、子どもたちが「気付く」ことを大切にしましょう!

暗唱をする際の6つのポイント

基本的には個人で練習していきます。なので、一人ひとりが学べる環境や場設定を組むことが指導者の仕事です。

個人の目標を立てる

毎時間、授業の始めに個人の目標を立てます。

この時、大切なのが「そこそこ頑張らないとクリアできない」という目標設定です。

簡単すぎてもダメ。難しすぎてもダメということです。

ただ、そうは言っても小学校2年生の子どもたちが、そこまで自分自身のことを理解しているはずがありません。なので、最初は指導者が一人ひとりの目標を設定して上げてもいいかもしれません。この時、大切なのが「○秒以内」という具体的な数値目標を設定することです。そうすることで、超えるべきハードルが明確になります。

(例)・2の段を30秒以内に言えるようにする

・6の段を15秒以内に言えるようにする

・9の段を反対から30秒以内に言えるようにする

時間を計測

一人1台のタブレットがあるはずですので、Googleで「タイマー」と検索してみてください。

子どもたちは、自らタイマーを操作し、何度も何度もチャレンジしていきます。

振り返り

毎時間、授業の終わりには振り返りを書かせます。

ここでは自らが設定した目標に対してどうだったか?を中心に書いていきます。

「目標より2秒速いタイムでクリアができました。なぜなら、この時間で50回もチャレンジしたからです」

「目標には届きませんでした。途中、ダラダラしてしまったので、次はクリアできるように頑張ります」

このようなイメージですが、小学校2年生の子どもたちが、最初からスラスラとは書けません。なので、こちらからどのように書けばいいか教えたり、しっかりと書けている子どもの振り返りを紹介したりしてください。

先生テスト

子どもたちに丸投げしているだけでは、先生が「楽をしたい」だけです。

加えて、小学校2年生の子どもたちの全員が自制心を持って、ずっと自分に厳しくできるわけでもありません。何より、一人ひとりの頑張りをしっかりと認め、褒めてあげることも指導者としては大切なことです。なので、授業内に一人ずつ来てもらい「先生テスト」を行います。

方法は簡単です。

先生の前で子ども自身が立てた目標にチャレンジするだけです。時間を計測するのは先生です。ただ、それだけでオッケーです。そして、先生は子どもの頑張りを認め、たくさん褒めてあげてください。

もちろん、ただ褒めるだけではなく、的確な助言やアドバイスもしてあげてください。

やる気の持続

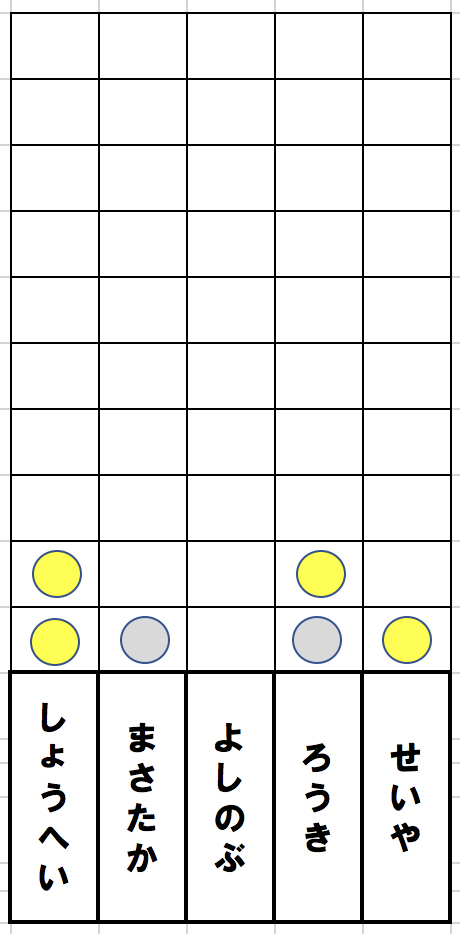

色々な方法があると思いますが、自分はシールを使いました。

私は、以下のような表を作って拡大し、授業のときは黒板に貼っていました。

クラス全員の名前を書いた表を作り

・15秒以内は金のシール

・30秒以内は銀のシール

を貼り、視覚的にモチベーションが持続する工夫を行いました。

最後に

「かけ算」や「九九」は、小学校2年生にとって今後の算数学習の土台となる非常に重要な単元です。だからこそ、単なる暗記で終わらせるのではなく、子どもたち自身が「わかる!」「できる!」という喜びを実感しながら、自ら進んで学習に取り組む姿勢を育てることが大切です。

そのために必要なのは、「子どもたちの心に火をつける」こと。つまり、学習意欲を引き出し、自主的に学べる環境を整えることです。スタート地点の異なる子どもたち一人ひとりに寄り添い、「できた!」「もっとやりたい!」という気持ちを育てていくことで、算数が苦手な子にも得意な子にも大きな成長が見られるはずです。

今回ご紹介した方法は、実際に多くの子どもたちと保護者の方々から高い評価を受けた実践です。具体物を使った導入、目標設定とタイム計測、日々の振り返り、そして「先生テスト」やシールなどの視覚的な工夫を通して、楽しみながら学ぶ姿がきっと教室に広がるはずです。

「九九の暗記」にとどまらない、「自分で学ぶ力」を育てる算数指導で、子どもたちの可能性に火を灯しましょう。

コメント