かけ算

小学校2年生の算数といえば、九九のイメージが強い人が多いかと思います。九九は算数や数学の学習において非常に重要なスキルであり、日常生活でも役立ちます。特に「ものの数を数える」というシーンで九九は大活躍します。

九九の計算は、基本的な数学的スキルを養うだけでなく、計算能力を高める手助けにもなります。子どもたちはこれを身につけることで、お金の計算や時間の計算など、日々の生活で必要なスキルを向上させることができます。

また、楽しく九九の使い方を知ることで算数に対する興味や自信を育むことができます。計算が得意になると、算数の問題にも前向きに取り組むことができるようになります。今日は九九を使って、簡単で素早い方法で物の数を数える方法をご紹介します。

問題

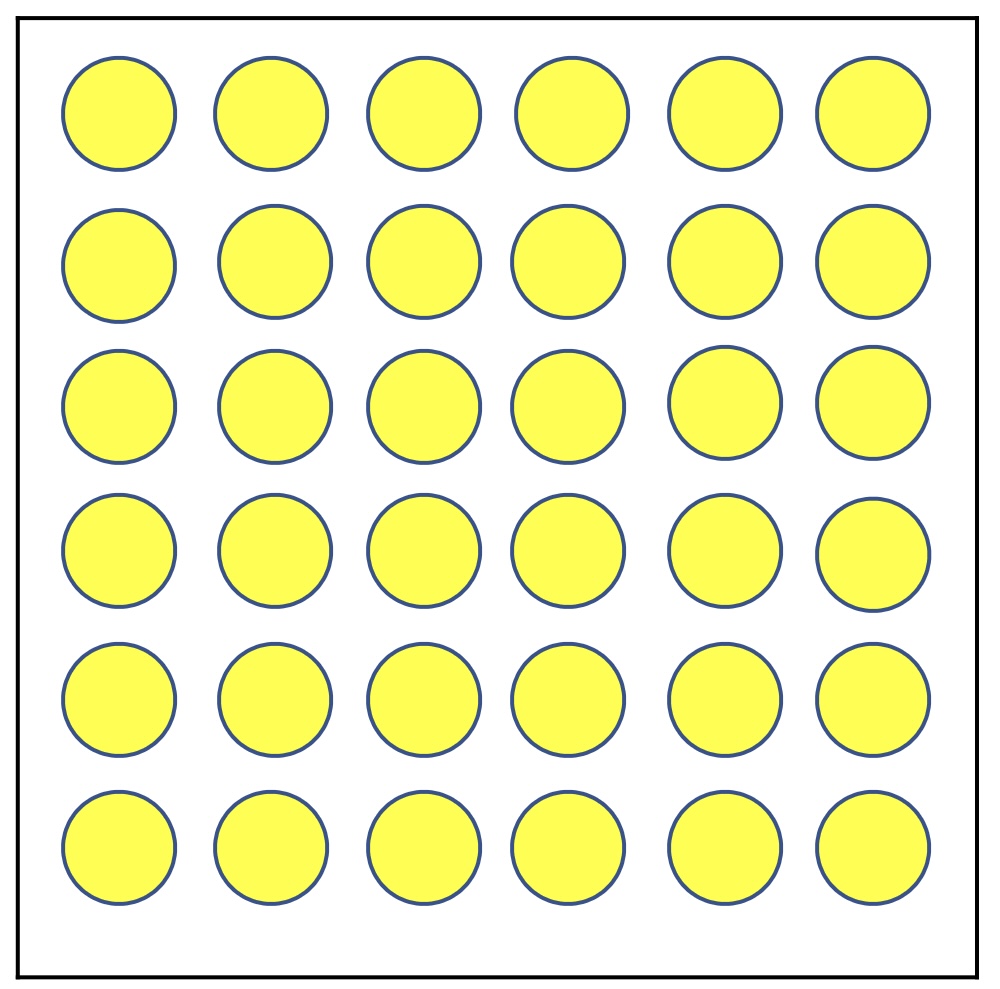

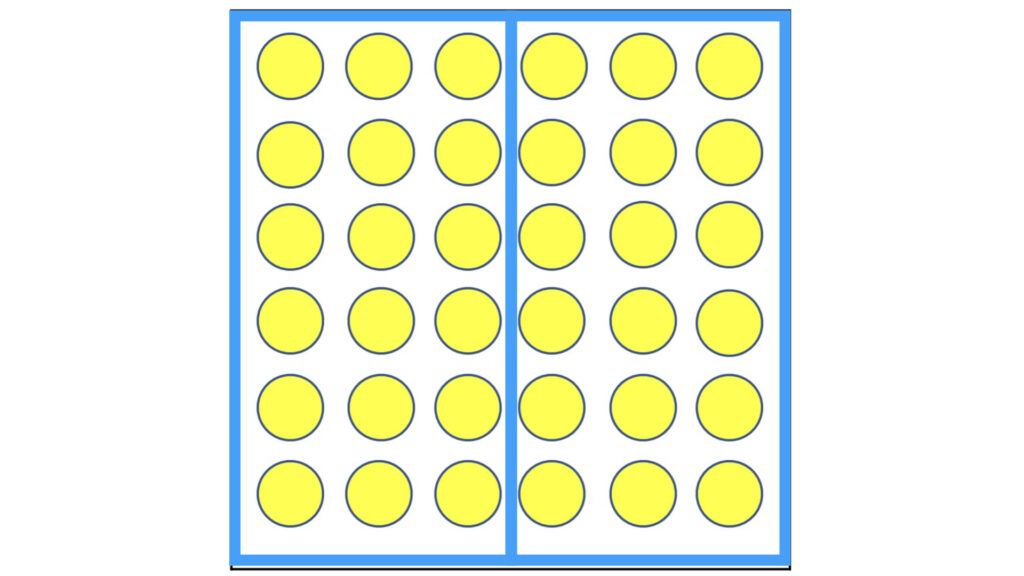

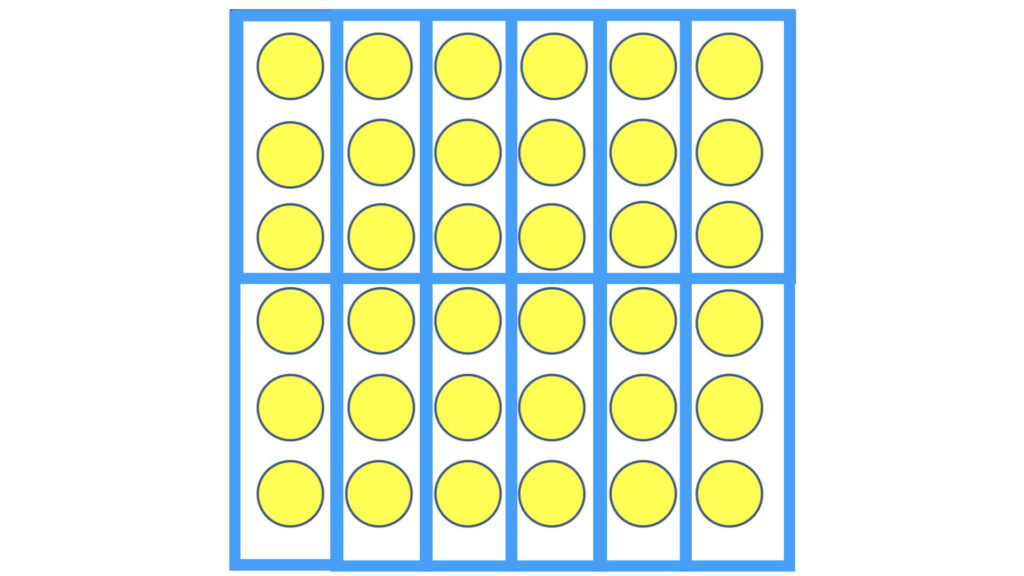

○はいくつありますか。

ポイント

いきなり全てを見せるではなく、下記のように少しずつ見せることで子どもたちの学習への動機付けが高まります。加えて、まとまりをつかって考えるという見通しをもつことへとつながります。

見通し

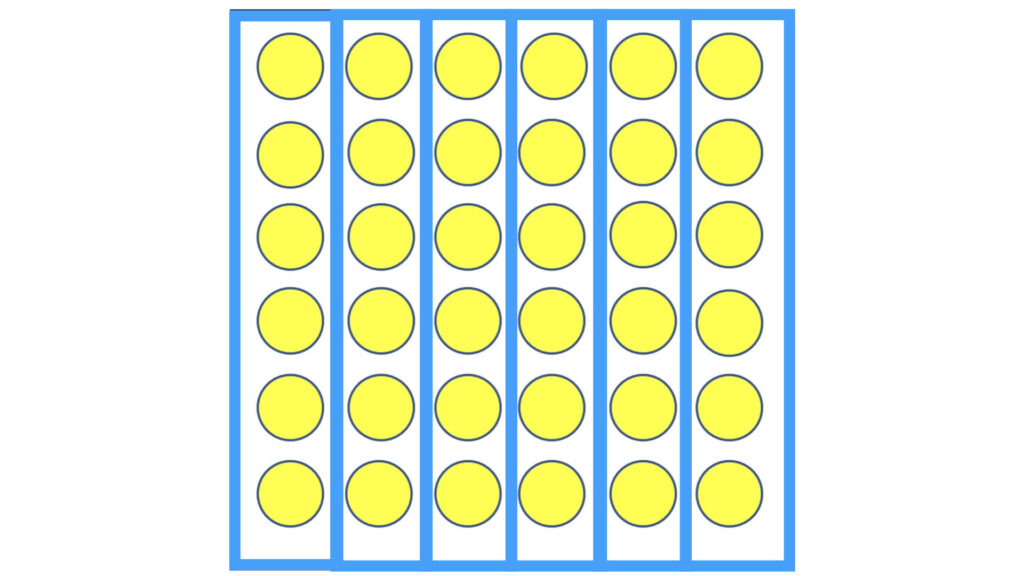

6のまとまりになってるよ!

6のまとまりがいくつ分あるのかな?

めあて

まとまりをつかって考えよう

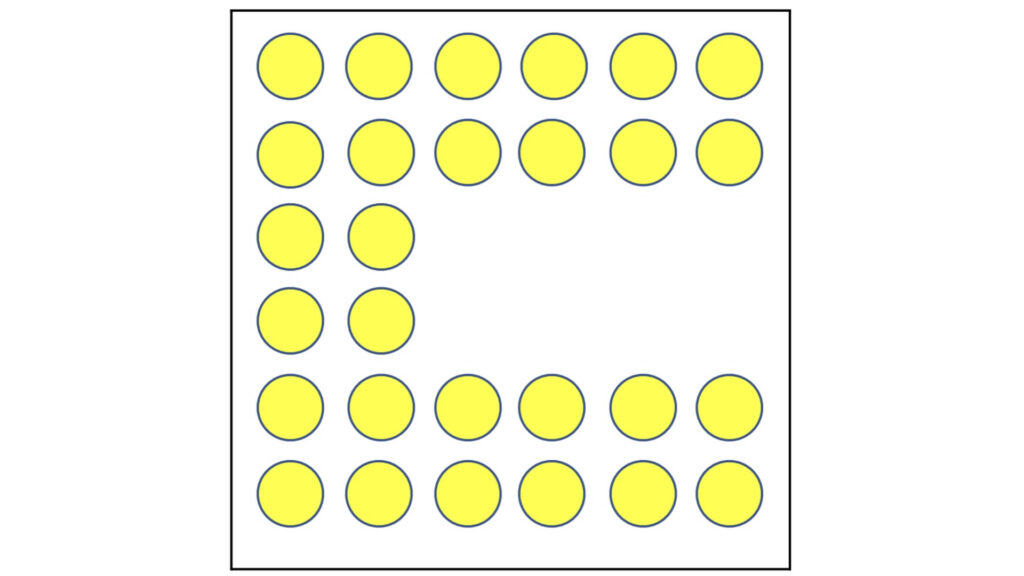

考え (例)

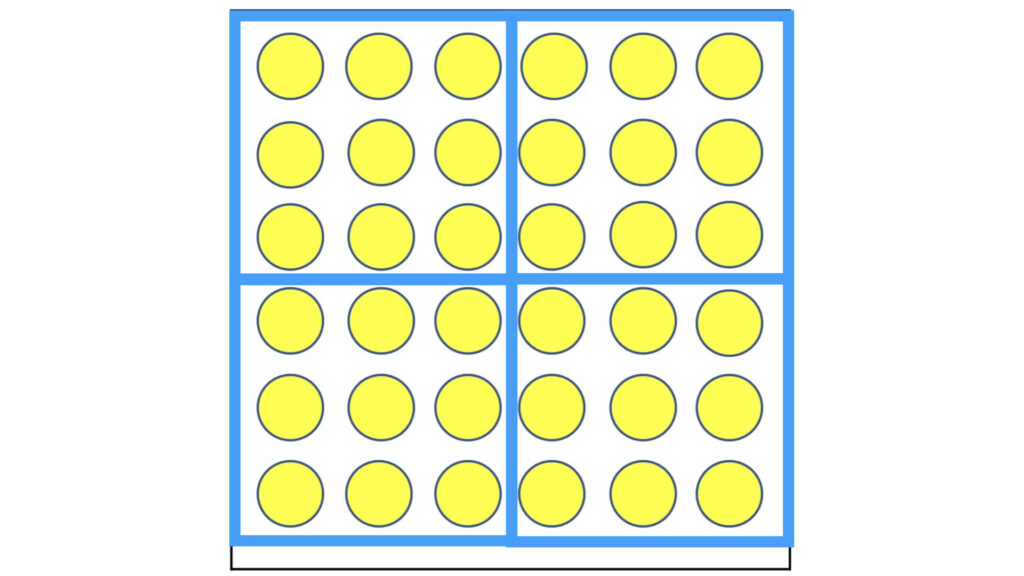

6×6

同じ6×6なのに、まとまりの作り方が違うよ!

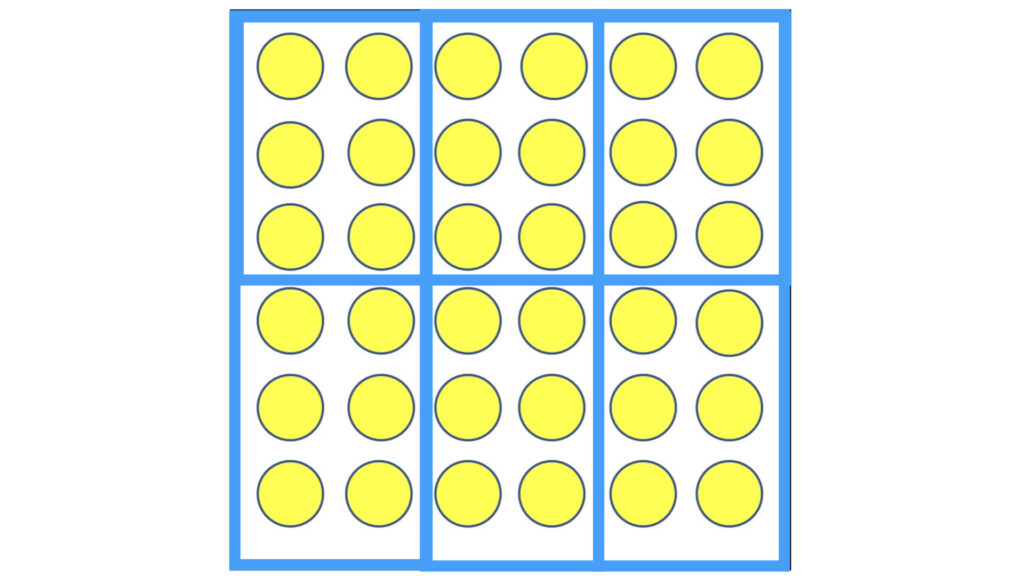

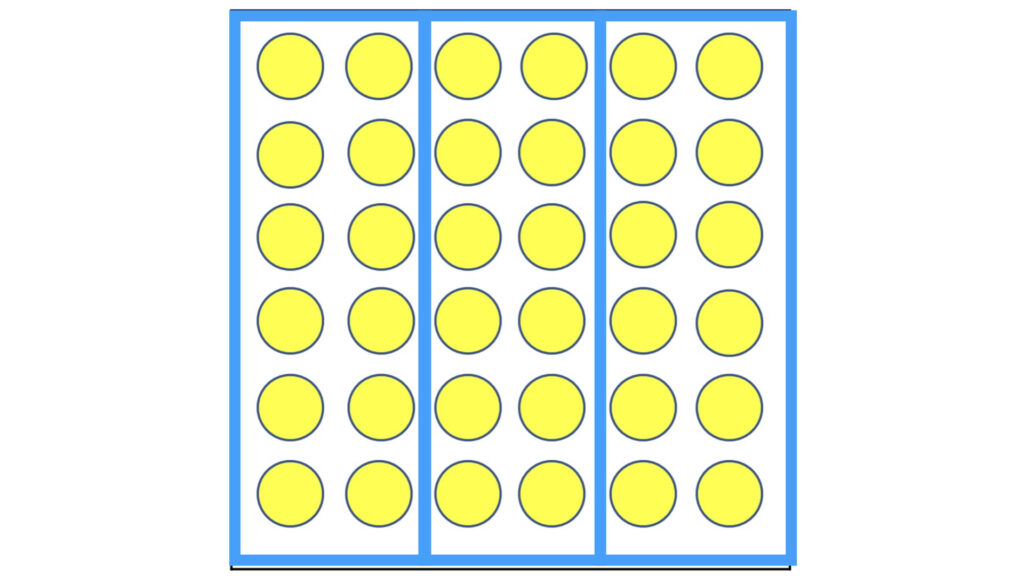

4×9

9×4

4×9を反対した9×4でも、まとまりを作ることができるよ!

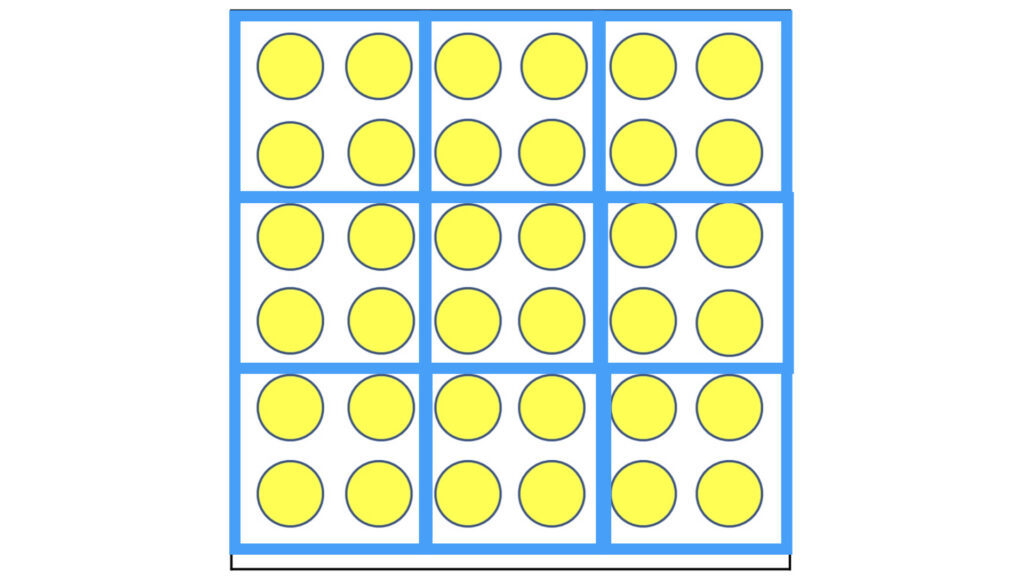

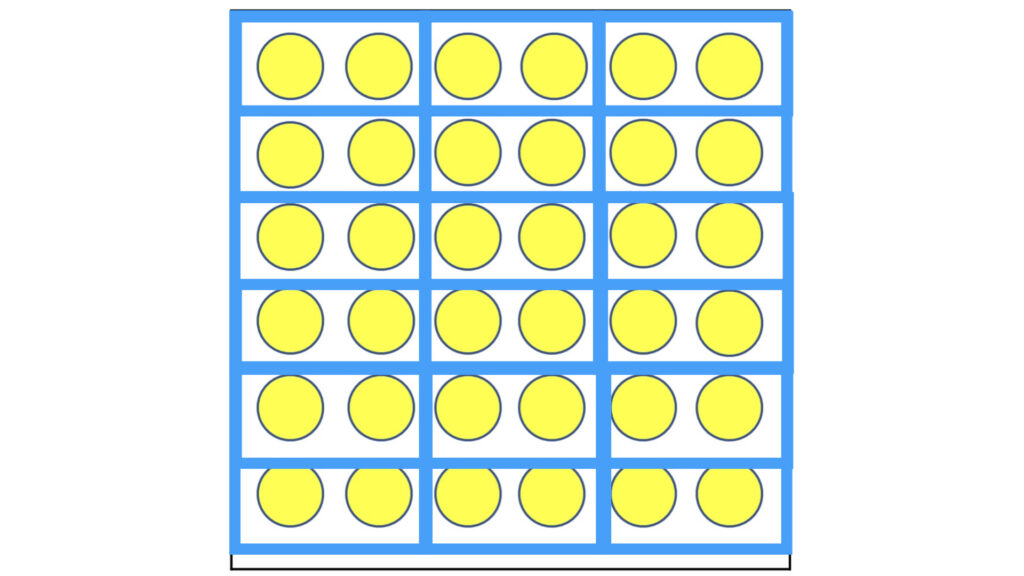

2×18

18×2

3×12

指導のポイント

図と式を関連づけて考えさせることを大切にしてください。

例えば「2のまとまり」で考えた子どもがいたとします。

その際に指導者としては「じゃあ式に表すと、どうなるのかな?」と問い返すことが大切です。

また、その反対も大切です。

「○○さんは、2×18とかいています。じゃあ、図に表すとどうなるのかな?」と問い返してください。

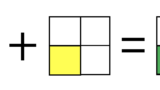

図→式

式→図

指導者の問いかけにより、式と図の往還を意図的につくり出してあげましょう。

まとめ

・いろんなまとまりをつくることができる。

・まとまりを使うと数えやすい。

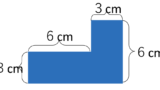

応用問題

この問題は、4年生での面積の学習にスムーズにつながる教材といえます。ここでも、図と式の相互関係を強調して進めることが大切です。

おわりに

算数の授業では「図・式・言葉」という3つの要素を意識的に組み合わせて進めることが大切です。指導者は、低学年からこのアプローチを導入し、子どもたちが自然に「図・式・言葉」を使うことができるようにしてほしいと思います。

今回の学習では、答えが一つに限らず複数の答えが存在します。このようなアプローチは、子どもたちに考える楽しみを提供し、算数を楽しむ要素を強調します。指導者として、子供たちが算数を楽しむことができる環境を整えることも大切です。

もし日々の算数においてお困りの際はいつでもここのホームページから盗んでいってください。少しでも算数が好きな子どもたちが増えることを心から願っています。

コメント